PR

- クラウドサービスってどういうもの?

- どんなサービス形態があるの?

この記事ではこんな疑問を解決します。

こんにちは、わいつー(@yyblog_asuyaru)です。

「クラウドサービス」という言葉が一般的に使われるようになり、その数も非常に増えてきました。

「レンタルサーバ」「Dropboxなどのオンラインストレージ」「Gmailなどのメールサービス」etc…

普段から利用しているサービスは、実はクラウドサービスと呼ばれているものが多数あります。

そこでこの記事では以下の内容を、図解を交えてわかりやすく解説します。

- クラウドサービスの種類

- クラウドサービスのサービス形態

- クラウドサービスの特徴

僕はIT系企業に10年以上勤めており、クラウドに関する業務を現役で携わっています!

この記事を読むとクラウドサービスのことがわかり、より上手に活用することが出来ます。

クラウドサービスの種類は2つ、パブリッククラウドとプライベートクラウド

まずはクラウドサービスの種類について解説します。

また「クラウドサービスって何?」という方のために、そもそもクラウドサービスは何か、から解説します。

クラウドサービスは、インターネットを介して提供されるサービス

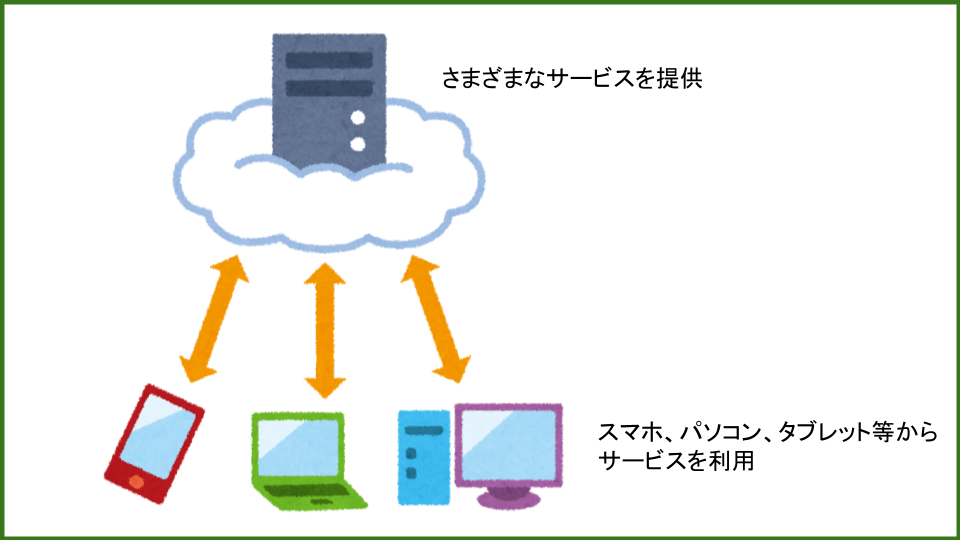

クラウドサービスとは、コンピュータの利用形態のひとつで、インターネットを介して提供されているサービスです。

利用者はパソコン・スマートフォン・タブレット等を使い、インターネットに接続して様々なサービスを利用します。

パブリッククラウドとプライベートクラウド

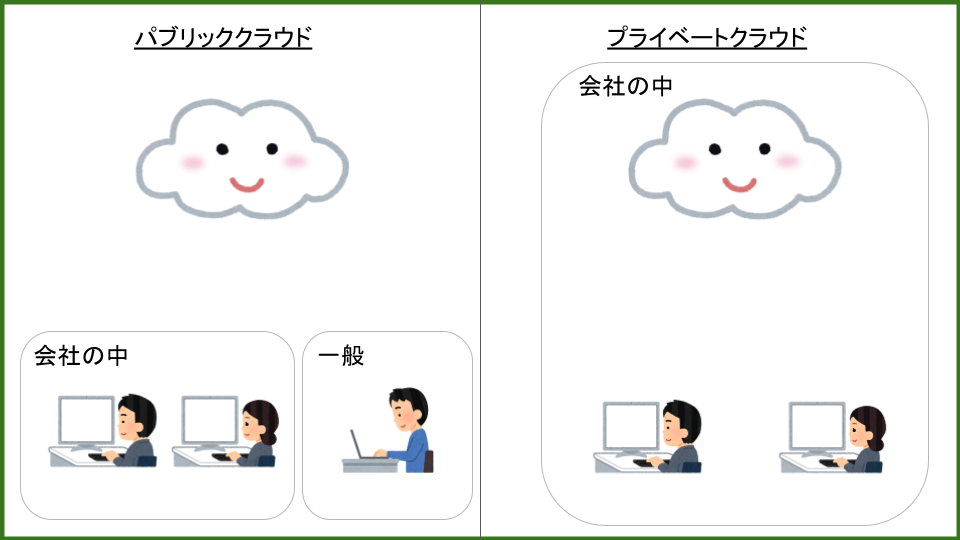

クラウド環境は「誰に向けたサービスか」の違いで「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」という呼び方をします。

世の中に多く提供されているサービスは、「パブリッククラウド」です。

- パブリッククラウド

- パブリッククラウドは、特定のエリアに限定されず一般向けに提供されているクラウド環境です。

- プライベートクラウド

- プライベートクラウドは、会社の中だけで利用されている、社員向けのクラウド環境です。

- 一般の方は利用できません

クラウドのサービス形態は3つ、SaaS・PaaS・IaaS

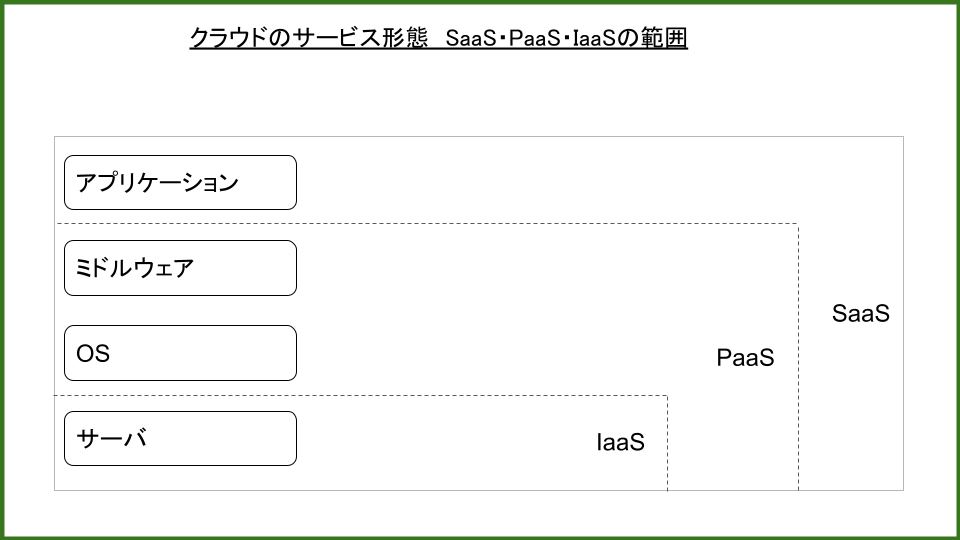

単に「クラウドサービス」といってもサービスの提供形態はさまざまで、クラウドのサービス形態は「XaaS(X as a Service)」と表記します。

「X」にはアルファベットが入ります。

主にS・P・Iが入り、それぞれ「SaaS」「PaaS」「IaaS」と表記します。

その他にもいろいろなアルファベットが入りますが、この記事では代表的な上記3つのサービス形態を解説します。

SaaS(Software as a Service)

SaaSは「Software as a Service」の略で、「サース」と読みます。

SaaSはソフトウェアをサービスとして提供する形態です。

具体的には以下のサービスがあります。

- Gmail

- iCloud

- オンラインストレージ(Google Drive、One Drive、DropBox、box等)

どれも聞いたことのあるサービスばかりではないでしょうか?

PaaS(Platform as a Service)

PaaSは「Platform as a Service」の略で、「パース」と読みます。

SaaSはプラットフォームをサービスとして提供する形態です。

プラットフォームとは、「アプリケーション開発に必要な実行環境」のことを指します。

アプリケーションの実行環境があらかじめ用意されているため、開発環境を高速で構築したい場合などに利用すると効果的です。

具体的には以下のサービスがあります。

- Google App Engine

- AWS Elastic Beanstalk

- Azure App Service

IaaS(Infrastructure as a Service)

IaaSは「Infrastructure as a Service」の略で、「イアース」と読みます。

IaaSはインフラをサービスとして提供する形態です。

インフラとは主に「サーバ」のことだと思ってください

つまり、インターネット上で提供されているサーバを利用し、自分が希望するOSやアプリケーションをインストール・設定を行います。

具体的には以下のサービスがあります。

- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

- Google Cloud Platform(GCP)

- Microsoft Azure

このほかにも、ConoHa WING ![]() などのレンタルサーバもこのIaaSに分類されます。

などのレンタルサーバもこのIaaSに分類されます。

クラウドサービスの特徴

クラウドサービスの特徴は以下のとおりです。いいところも気になるところもありますので、すべて把握したうえで利用しましょう。

クラウドサービスのいいところは以下のとおりです。

- いつでも、どこからでも利用可能

- メンテナンス時間等を除き、PC、スマホ、タブレットなどからいつでも、どこからでも利用可能です。

- 設備稼働率が高い

- クラウドサービスの設備は、基本的に冗長化しており、1台故障しても止まらない仕組みになっています。

- そのため継続してサービスの利用が可能です。

- 契約後、すぐに利用可能(となる場合が多い)

- クラウドサービスは契約後、すぐに利用可能な状態になることが多いです。

- これはサービス提供側の努力で、提供までの処理が自動化されているからです。

- ただし、審査が必要なもの等は利用開始に時間がかかる場合があります。

- データのバックアップがある(場合が多い)

- データは基本的にバックアップを取っている場合が多いです。

- 利用者側のミスでデータを戻すよう依頼することは難しいですが、故障や災害などで設備が破損してもバックアップからデータを戻せるようにしている場合が多いです。

- セキュリティ対策をしてくれる

- 契約形態にもよりますが、設備のファームウェア、OS、アプリケーションに脆弱性が発表された場合、すぐに対応してくれる場合が多いです。

- セキュリティの運用は終わりがなく、非常に大変な作業のため、これをやってくれるのは非常にありがたいです。

- ただし、必ずやってくれているかどうかはわからないため、可能な範囲で確認をしておきましょう。

続いて、クラウドサービスのちょっと気になるところは以下のとおりです。

- インターネット回線に障害が発生したらサービスが利用できない

- インターネット回線が止まるとサービスを利用できません。また電波が届かない場所でもサービスが利用できません。

- 本当に止まったら困る場合は、バックアップ回線を用意しておくとベスト。

- 細かいカスタマイズができない

- 提供されているサービス範囲内でしかカスタマイズできないため、場合によってはサービスを使いにくい状況になります。

- 応答速度が遅い場合がある

- インターネットを介して全国の利用者が接続するため、朝や夜など利用者が多い時間帯はサーバ側の処理が忙しくなり、応答速度が遅くなる場合があります。

クラウドサービスの特徴を理解して、うまく活用しよう

身近なところにクラウドサービスはたくさんあります。

良いところも、ちょっと気になるところも両方理解することで、うまく活用ができます。

- インターネット障害時に備え、一部はPCだけで作業できるようにしておく

- 安いインターネット回線を契約し、バックアップ回線としておく

- etc…

ここまで見ていただき、ありがとうございました。